Comment les organismes marins survivent-ils dans les abysses?

Les fonds océaniques sont reconnus pour être des endroits difficiles à explorer. On y retrouve une pression très forte, des températures basses et pas énormément d’oxygène. À première vue, ça semble être trop hostile pour survivre. Pourtant, les eaux profondes des océans constituent le plus grand écosystème de la planète et abritent un plus grand nombre d’espèces et d’organismes que n’importe où ailleurs dans le monde. Après tout, les océans occupent beaucoup plus d’espace que les milieux terrestres. Voici quelques secrets des résidents des profondeurs pour survivre dans cet habitat extrême!

Grâce à des yeux adaptés et à la bioluminescence

Beaucoup de poissons des profondeurs vivent dans ce qui s’appelle la zone mésopélagique – aussi surnommée la « Twilight zone ». Elle est située entre 200 et 1 000 mètres de profondeur. Même s’il n’y fait pas vraiment clair, un peu de lumière du soleil arrive quand même à y descendre. Les poissons qui y vivent ont donc une vision adaptée à ces conditions. Par exemple, leurs pupilles ou leurs yeux peuvent être plus gros, ce qui leur permet de capter plus de lumière. Certains poissons peuvent aussi avoir des bâtonnets plus nombreux ou plus grands, soit les structures de la rétine chargées d’absorber la lumière!

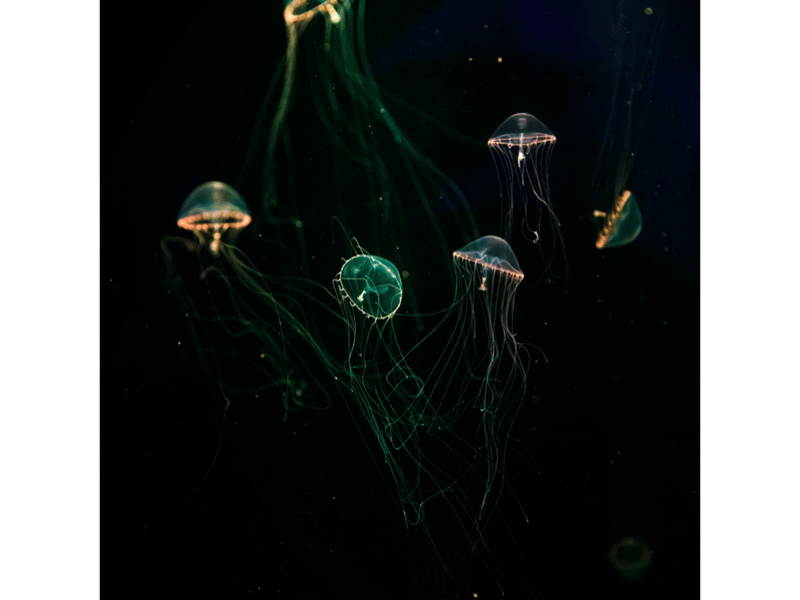

Mais en dessous de 1 000 mètres de profondeur, la seule et unique source de lumière est la bioluminescence. C’est la capacité de certains organismes à émettre de la lumière grâce à des réactions chimiques. La bioluminescence peut être émise pour toutes sortes de raisons : attirer des proies, communiquer ou encore trouver un partenaire de reproduction. Pratique dans un endroit où l’obscurité est totale! Beaucoup d’organismes, tels que les méduses, les pieuvres ou les poissons-lanternes (comme dans Trouver Nemo), en émettent.

Grâce à une physiologie adaptée

Plus il y a de l’eau, plus elle est lourde. On parle alors de pression hydrostatique, soit la pression que l’eau exerce sur les objets et les organismes submergés! La pression des fonds marins a un impact majeur sur le corps. Dans les cas extrêmes, les membranes des cellules deviennent rigides et certaines protéines peuvent être déformées. Les organismes qui vivent dans les abysses ont donc des tactiques pour les aider à combattre la pression de l’océan. L’une d’elles est de rendre les membranes de ses cellules plus souples avec des gras non saturés. Ça les empêche de se briser! Une autre astuce est la production de piézolytes, soit des molécules qui, entre autres, empêchent les protéines de se déformer.

Les visiteurs des profondeurs ont aussi des adaptations uniques! Les baleines à bec et les cachalots, qui s’aventurent dans les abysses pour chasser, sont capables de stocker des réserves supplémentaires d’oxygène dans leur sang et leurs muscles. Ces baleines vont aussi ralentir le rythme de leur cœur en plongeant pour réduire leur consommation d’oxygène. Et leurs poumons vont s’aplatir afin de les protéger de la pression et éviter de les faire exploser comme des ballons!

Grâce à une taille adaptée

Les ressources sont limitées dans les grands fonds marins. Dans ces endroits reculés, il n’y a pas beaucoup d’oxygène. De plus, les organismes qui vivent à ces profondeurs dépendent de la prédation, mais surtout des détritus en provenance de la surface pour se nourrir. Des conditions extrêmes qui demandent… des tailles extrêmes!

Par exemple, beaucoup d’espèces des abysses sont très petites, voire microscopiques. C’est parce que plus on est petit, plus nos besoins sont petits : ils sont donc plus faciles à combler. Il y a ainsi assez de nourriture et d’oxygène pour un plus grand nombre de congénères. Cela augmente les chances de survie du groupe – et les chances de trouver un partenaire.

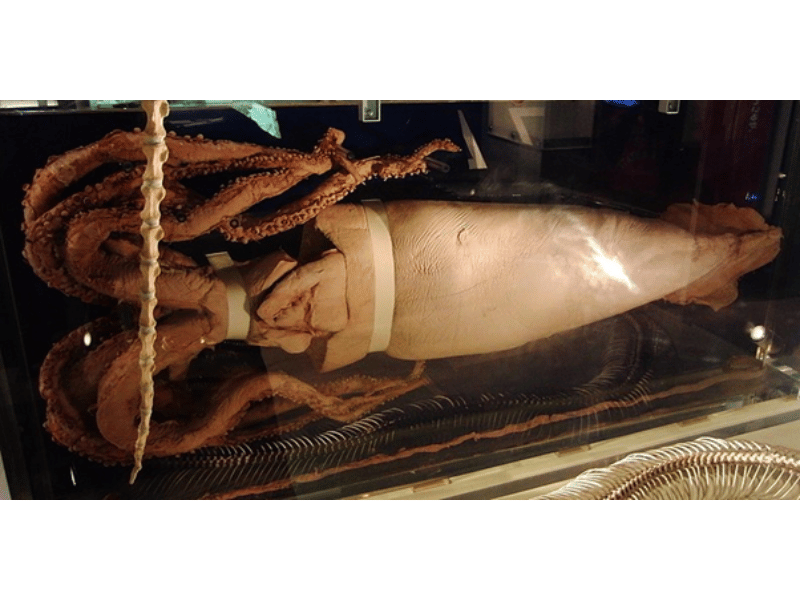

L’autre extrême existe aussi. Certaines espèces des profondeurs océaniques vont devenir gigantesques! C’est en partie parce que les habitants des abysses ont en moyenne moins de prédateurs, car, rappelons-le, beaucoup d’entre eux sont détritivores. Ça augmente les chances de vivre plus longtemps – et donc de devenir plus grand.

Enfin, la nourriture est difficile à trouver et les famines sont fréquentes dans ces milieux. Les individus qui survivent doivent être capables de se déplacer sur de longues distances pour trouver à manger en plus de pouvoir emmagasiner beaucoup de réserves. Et pour ça, il faut être grand et fort! Ceux qui survivent sont donc les individus les plus gros. Ce sont ceux qui laisseront derrière eux le plus de descendants: à terme, on obtient des colosses comme le redoutable calmar géant!

D’ailleurs, saviez-vous que le fonctionnement de certaines motomarines est inspiré de la propulsion des calmars? Il ne s’agit que de l’une des multiples ingéniosités du monde vivant dont l’humain s’inspire dans ses propres créations.

Venez découvrir le merveilleux monde du biomimétisme – ou l’art d’imiter la nature – dans la nouvelle exposition du Centre des sciences Nature inspirante, techno inspirée!

Sources

-

Chapelle, G., & Peck, L. S. (1999). Polar gigantism dictated by oxygen availability. Nature, 399(6732), Article 6732. https://doi.org/10.1038/20099

-

Cozzi, B., Mazzariol, S., Podestà, M., & Zotti, A. (2009). Diving Adaptations of the Cetacean Skeleton. The Open Zoology Journal, 2(1). https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOZJ-2-24

-

de Busserolles, F., Fogg, L., Cortesi, F., & Marshall, J. (2020). The exceptional diversity of visual adaptations in deep-sea teleost fishes. Seminars in Cell & Developmental Biology, 106, 20‑30. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2020.05.027

-

de Busserolles, F., & Marshall, N. J. (2017). Seeing in the deep-sea : Visual adaptations in lanternfishes. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 372(1717), 20160070. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0070

-

DeLong, E. F., & Yayanos, A. A. (1985). Adaptation of the Membrane Lipids of a Deep-Sea Bacterium to Changes in Hydrostatic Pressure. Science, 228(4703), 1101‑1103. https://doi.org/10.1126/science.3992247

-

Falcucci, G., Amati, G., Fanelli, P., Krastev, V. K., Polverino, G., Porfiri, M., & Succi, S. (2021). Extreme flow simulations reveal skeletal adaptations of deep-sea sponges. Nature, 595(7868), Article 7868. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03658-1

-

Hourdez, S., & Weber, R. E. (2005). Molecular and functional adaptations in deep-sea hemoglobins. Journal of Inorganic Biochemistry, 99(1), 130‑141. https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2004.09.017

-

Lacey, C. (2019). Curious Kids : How do creatures living in the deep sea stay alive given the pressure? The Conversation. http://theconversation.com/curious-kids-how-do-creatures-living-in-the-deep-sea-stay-alive-given-the-pressure-111940

-

MacDonald, J. (2019). Why Deep-Sea Creatures Get Weirdly Giant. JSTOR Daily. https://daily.jstor.org/why-deep-sea-creatures-get-weirdly-giant/

-

Noren, S. R., & Williams, T. M. (2000). Body size and skeletal muscle myoglobin of cetaceans : Adaptations for maximizing dive duration. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 126(2), 181‑191. https://doi.org/10.1016/S1095-6433(00)00182-3

-

Quick, N. J., Cioffi, W. R., Shearer, J. M., Fahlman, A., & Read, A. J. (2020). Extreme diving in mammals : First estimates of behavioural aerobic dive limits in Cuvier’s beaked whales. Journal of Experimental Biology, 223(18), jeb222109. https://doi.org/10.1242/jeb.222109

-

Rommel, S. A., Costidis, A. M., Fernandez, A., Jepson, P. D., Pabst, D. A., McLellan, W. A., Houser, D. S., Cranford, T. W., Van Helden, A. L., Allen, D. M., & Barros, N. B. (2023). Elements of beaked whale anatomy and diving physiology and some hypothetical causes of sonar-related stranding. J. Cetacean Res. Manage., 7(3), 189‑209. https://doi.org/10.47536/jcrm.v7i3.730

-

Rosa, R., Gonzalez, L., Dierssen, H. M., & Seibel, B. A. (2012). Environmental determinants of latitudinal size-trends in cephalopods. Marine Ecology Progress Series, 464, 153‑165. https://doi.org/10.3354/meps09822

-

Schiaparelli, S., Rowden, A. A., & Clark, M. R. (2016). Deep-Sea Fauna. In Biological Sampling in the Deep Sea (p. 16‑35). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118332535.ch2

-

Verberk, W. C. E. P., & Atkinson, D. (2013). Why polar gigantism and Palaeozoic gigantism are not equivalent : Effects of oxygen and temperature on the body size of ectotherms. Functional Ecology, 27(6), 1275‑1285.

-

Yancey, P. H. (2020). Cellular responses in marine animals to hydrostatic pressure. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology, 333(6), 398‑420. https://doi.org/10.1002/jez.2354