Pourquoi aime-t-on se faire peur?

Que ce soit en regardant un film d’horreur ou en bravant les plus hautes montagnes russes d’un parc d'attractions, nous sommes nombreux à aimer nous faire peur. Pourtant, ça semble contre-intuitif : la peur n’est-elle pas censée être une sensation désagréable? Décortiquons le tout!

Comment la peur fonctionne

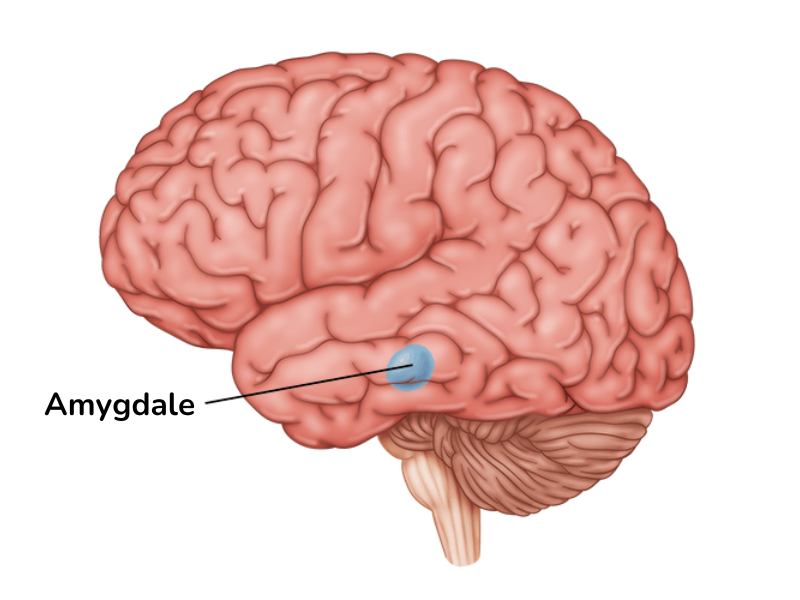

La peur est très ancienne dans l’histoire de l’évolution. Elle permet aux organismes de se protéger face aux menaces dans leur environnement. Chez l’humain (et tous les mammifères), la peur prend racine dans l’amygdale, un noyau de neurones qui se situe dans le cerveau.

L’amygdale détecte d’abord les stimuli inhabituels – donc ceux susceptibles de nous effrayer. Ensuite, elle envoie des signaux qui activent les zones du cerveau responsables de dire à notre corps comment réagir adéquatement.

Et comment réagit notre corps à la peur?

De plusieurs façons : le cerveau devient hyperalerte et les pupilles des yeux se dilatent. La respiration, les battements de cœur et la circulation sanguine s’accélèrent. Les organes vitaux sont inondés d’oxygène et de nutriments et les muscles reçoivent plus de glucose – la molécule qui les alimente. Le tout nous ancre dans le moment présent et nous permet de nous adapter rapidement face au danger.

Mais même après tout ça, le cerveau continue à évaluer la situation. L’hippocampe – soit la partie du cerveau principalement responsable de la mémoire – va avoir pour tâche d’interpréter le signal de peur en se basant sur le contexte et les expériences passées : y a-t-il vraiment une menace, ou est-ce une fausse alerte? C’est une rationalisation de l’élément effrayant qui peut nous éviter de paniquer.

L’attrait de la frousse

Une autre chose se produit lorsqu’on a peur : le corps sécrète, entre autres, de l’adrénaline, de la dopamine et des endorphines. Ces molécules aident le corps à réagir à la peur, mais elles nous font aussi nous sentir bien. C’est surtout vrai lorsqu’on peut rationaliser ce qui nous effraie ou que l’on peut conserver un certain sentiment de contrôle sur la situation, comme savoir que l’on peut mettre son film d’horreur sur pause à tout moment. Cela permet de profiter pleinement d’une décharge de bonnes sensations.

Les petites frousses temporaires deviennent donc des expériences revigorantes! Elles nous distraient par le fait même de nos inquiétudes de la vie quotidienne et nous forcent, pour un instant, à vivre pleinement dans le moment présent.

À cela s’ajoute le fait que la peur est souvent causée par l’incertitude de l’inconnu et des expériences inhabituelles. Donc, en plus du petit boost d’énergie, la nouveauté est aussi ce à quoi les amateurs de sensations fortes peuvent devenir accros!

La dose fait le poison

Bien sûr, nous n’avons pas tous le même seuil de tolérance à la peur. Pour certains, une maison hantée peut être ennuyante, alors que pour d’autres, c’est un cauchemar! L’important est de bien se connaître et de respecter ses limites. Une exposition trop longue et trop intense aux situations stressantes ou effrayantes peut nuire à notre santé, tant mentale que physique.

Toutefois, ça ne veut pas dire qu’il faut à tout prix éviter la peur. Une exposition ponctuelle peut au contraire être positive! Ça peut nous permettre de moins redouter l’imprévisible et de mieux gérer notre réaction face aux choses nouvelles et inattendues. D’ailleurs, dans le cadre de l’apprentissage par le jeu chez les enfants, un petit facteur de risque et de peur peut permettre le développement d’une meilleure tolérance à l’anxiété.

Donc, tout comme les bonbons d’Halloween, la peur est à consommer… avec modération!

Dans l’expo Humain, un interactif invite les visiteurs à se plonger la main dans un trou noir. Pensez-vous être capable? Oseriez-vous?

Sources

Hosker-Field, A. M., Gauthier, N. Y., & Book, A. S. (2016). If not fear, then what? A preliminary examination of psychopathic traits and the Fear Enjoyment Hypothesis. Personality and Individual Differences, 90, 278‑282. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.016

Javanbakht, A., & Saab, L. (2017, octobre 28). The science of fright: Why we love to be scared. PBS NewsHour. https://www.pbs.org/newshour/science/the-science-of-fright-why-we-love-to-be-scared

Latham, K. (2022, octobre 23). Why we enjoy fear: The science of a good scare. The Observer. https://www.theguardian.com/science/2022/oct/23/why-we-enjoy-fear-the-science-of-a-good-scare

Lindberg, E. (2018, octobre 30). Why do we like to be scared? USC experts explain the science of fright. USC Today. https://today.usc.edu/why-do-we-like-to-be-scared-usc-experts-explain-the-science-of-fright/

Manning-Schaffel, V. (2017, octobre 23). Why do we like to be scared? NBC News. https://www.nbcnews.com/better/health/fondness-fear-why-do-we-be-scared-ncna812661