Pourquoi les océans sont-ils salés?

Les océans recouvrent une majorité de la superficie de la planète. Et contrairement aux lacs et aux rivières, leur eau est distinctement salée. Comment expliquer cette différence?

D’où vient tout ce sel?

Le sel marin actuel a de très anciennes origines, remontant aux débuts de la planète. Lors de la formation de la Terre, celle-ci était recouverte de volcans très actifs. Ceux-ci relâchèrent dans l’atmosphère, sous forme gazeuse, des ions de sel qui se trouvaient dans les entrailles de la planète. Ils ont ensuite atteint l'océan grâce aux précipitations, mais aussi grâce aux eaux de ruissellement.

En effet, l’eau de pluie est légèrement acide. Elle érode les rochers de la terre ferme et en détache des ions de minéraux et de métaux (dont du sel) qu’elle transporte avec elle jusque dans les océans, s’ajoutant au sel marin. Ces ions peuvent ensuite demeurer dans les océans entre 100 et 200 millions d’années. Ils sont aussi très variés. On retrouve non seulement du sodium, mais aussi du chlore, du soufre, du calcium, du magnésium ou encore du potassium. C’est un phénomène qui se produit encore de nos jours, mais avec un impact moindre sur la salinité océanique. On estime maintenant que l’eau de pluie n’apporte qu’environ… 0,00005% du total des sels océaniques chaque année!

Une accumulation significative

Une fois dans l'océan, certains des ions, comme le calcium, sont retirés de l’eau par des processus biologiques, mais le sel a tendance à rester et à s’y accumuler. Et il n’a pas beaucoup d’autres endroits où aller par la suite : après tout, les océans constituent (à quelques exceptions près) la destination finale des cours d’eau terrestres. Cette accumulation donne non seulement un goût salé à l’eau de mer, mais a aussi amené à la formation de « dômes de sel » sur le plancher océanique. Ces dômes ont été formés par des couches de sel déposées sur le fond marin ayant ensuite subi une pression par l’accumulation de sédiments par-dessus. La pression exercée par ces sédiments pousse les couches de sel vers le haut, leur donnant une forme de dôme.

Dans le cas des lacs, les ions et les molécules d’eau restent en place beaucoup moins longtemps. Par exemple, dans le lac Supérieur (le plus grand au pays), une goutte d’eau et les ions qu’elle transporte ne vont y rester que pendant environ 200 ans. Dans de plus petits lacs, le temps de séjour est encore plus court. Ce n’est pas assez long pour permettre à leur eau d'accumuler assez de sel pour rivaliser avec celui de l’eau de mer.

Au cœur des profondeurs

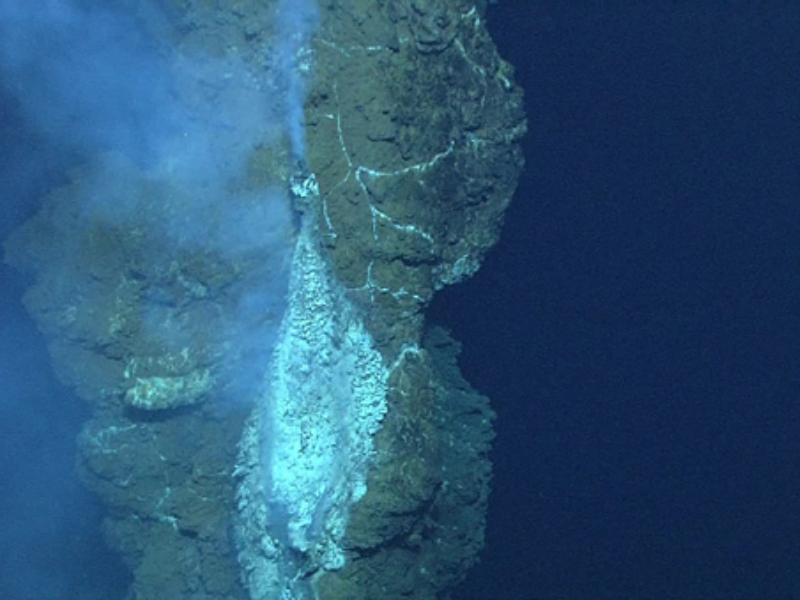

Il y a un endroit où l’eau circulant au fond des océans peut toutefois aller. Elle peut s’infiltrer dans les fissures du plancher océanique et glisser assez profondément dans le sol. L’eau est par la suite chauffée par le magma qui bouillonne sous la croûte terrestre, provoquant des réactions chimiques variées. Entre autres, l’eau perd de l’oxygène, du magnésium et des sulfates, mais gagne en contrepartie des métaux comme du fer, du zinc et du cuivre provenant des roches environnantes. L’eau chauffée et enrichie de nouveaux éléments ressort ensuite par des cheminées hydrothermales situées au fond des océans. Lorsqu’elle s’en échappe, elle a l’apparence d’une dense fumée noire, mais elle est bel et bien liquide.

Le tout permet de remettre en circulation des nutriments, des métaux et autres éléments de la croûte terrestre dans les océans et vice-versa. Du sel peut de surcroît être remis en circulation dans les océans grâce à ce mécanisme, mais aussi par le biais d’éruptions volcaniques sous-marines.

La compréhension de ce phénomène est relativement récente : la découverte des cheminées hydrothermales ne remonte qu’à 1979! Avec ce fait en tête, qui sait quelles autres surprises les océans cachent encore?